Seit Anfang 2020 hält das SARS-CoV 2-Virus die Welt in Atem und hat das öffentliche Leben zeitweise gänzlich zum Erliegen gebracht. Verantwortlich dafür zeichneten die vielen staatlich angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Krankheitserregers, die auf medialer Ebene oft mit dem Begriff Lockdown zusammengefasst wurden.

Zur Einführung

In den letzten Wochen waren aber nicht nur Lockdown respektive Shutdown in aller Munde, sondern auch Begriffe wie Maskenpflicht, Quarantäne und Kontaktbeschränkungen – allesamt Maßnahmen, die unter das sogenannte Social Distancing fallen. Auch dieser Begriff ist zu einem Schlagwort der Stunde geworden und lässt dabei zugleich die psycho-sozialen Gefahren vieler Verhaltensauflagen durchschimmern (z.B. Einsamkeit, Isolation). Die Corona-Pandemie hat bisweilen drastische Erfordernisse an die Gesellschaft sowie jeden Einzelnen gestellt. Dies mag schnell den Eindruck erweckt haben, die Menschheit sei mit einem Ereignis konfrontiert, das bislang einmalig ist und eine gesellschaftliche Zäsur sondergleichen darstellt. Bezogen auf die derzeit lebenden Generationen steht dies auch völlig außer Frage.

Aus kulturgeschichtlicher Sicht bedarf ein solcher Eindruck jedoch einer Relativierung. Fakt ist, dass es in der Geschichte der Menschheit immer schon Seuchen gegeben hat. Hierbei ist interessant, dass viele nicht-pharmazeutische Methoden und Mittel zur Infektionskontrolle bereits vor Jahrhunderten entwickelt wurden und bis heute als wirksame Standards in der Bekämpfung von Seuchen gelten. Fakt ist außerdem, dass bislang jede Pandemie das soziale Gefüge aus den Angeln gehoben und innerhalb verschiedener Lebensbereiche bzw. Handlungsfelder Spuren hinterlassen hat.

Teilweise sind diese Spuren noch heute sicht- bzw. erfahrbar – auch im Bereich der Sepulkralkultur. Einige sollen im Folgenden exemplarisch dargelegt werden, wobei der Bogen von den historischen Seuchen zu jenen der Moderne gespannt und ihr jeweiliger Einfluss auf die Sepulkralkultur aufgezeigt wird. Welche Prägung sie durch die Corona-Pandemie erfahren wird, lässt sich derzeit selbstverständlich noch nicht absehen, dennoch soll ein vorläufiges Resümee bisheriger Erfahrungen diesen Beitrag beschließen. Dies geschieht nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Krisen und Negativerfahrungen immer auch veränderte Sichtweisen und neue kulturelle Impulse freisetzen, wie sie gerade für die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod nebst damit verbundener Aspekte (Sterben, Bestatten, Trauer, Gedenken) von besonderer gesellschaftlicher und persönlicher Relevanz sein können.

Die Pest

Als Seuche schlechthin gilt bislang die Pest. Dies liegt zum einen daran, dass es bis in die Frühe Neuzeit Pestepidemien größerer Anzahl gab, zum anderen ist jene Epidemie der Jahre 1347-1352 als die Große Pest in die Geschichte eingegangen, denn mindestens ein Drittel der europäischen Bevölkerung soll ihr zum Opfer gefallen sein (ca. 25 Mio. Menschen).

Damals war ihr Auslöser noch völlig unbekannt. Die große Furcht, die das massenweise Sterben bei den Menschen hervorrief, verlangte jedoch nach einer Erklärung. Auf der Suche nach einem Schuldigen geriet schon bald die jüdische Bevölkerung in die Rolle des Sündenbocks, es kam zu Pogromen und Vertreibungen. Die Feststellung, dass das große Sterben trotzdem weiterging, führte schließlich zu der veränderten Sinndeutung, es handele sich um eine Strafe Gottes für einen sündhaften Lebenswandel. Die vermeintliche Gottesstrafe versuchten die Menschen durch die Intensivierung frommer Verhaltensweisen abzuwenden (z.B. Gebete, verschiedene Bußhandlungen, Selbstgeißelungen). Erfolg hatten sie damit selbstverständlich nicht, was durchaus Zweifel an der göttlichen Weltordnung und der christlichen Kirche aufkommen ließ.

In Italien, wo die Pest aus Vorderasien kommend als erstes auf dem europäischen Kontinent anlandete, erkannte man aber schon bald, dass eine Kontaktvermeidung und buchstäbliche Distanzierung von Erkrankten eine gewisse Wirksamkeit zeigte. So wurden Einrichtungen rein zur Aufnahme Pestkranker geschaffen, die somit eine Chance auf Genesung bargen. Im Gebiet des heutigen Deutschland entstanden die ersten dieser sog. Pesthäuser in Braunschweig (1473) und Celle (1495). Allerdings verfehlte die Maßnahme, Kranke von Gesunden abzusondern, manchmal ihre Intention, denn mitunter wurden Pestkranke sich selbst überlassen, sodass sie nicht zwingend den Pesttod, sondern den Hungertod starben. Zudem verließen vielfach diejenigen, die es sich leisten konnten, ihre Wohnorte und ließen aus Angst vor der drohenden Gefahr ihre (erkrankten) Angehörigen zurück.

Massensterben und Massenflucht blieben – auch im deutschsprachigen Raum und ebenso im Zuge späterer Pestepidemien – nicht ohne Auswirkungen auf die Bestattungspraxis. Dessen augenfälligste Modifikation bestand im Anlegen von Massengräbern für die Pestleichen. Zunächst wurden diese Gräber noch auf den regulären, innerörtlichen Friedhöfen (Kirchhöfe) ausgehoben, bei zunehmender Platzknappheit jedoch vor die Städte und Ortschaften verlegt. Die so entstandenen Pestfriedhöfe gerieten zum Sinnbild einer höchst minimalistischen Begräbniskultur, da der Ritualkanon, wie er unter "normalen" Umständen – und in Abhängigkeit von der sozialen Stellung des Verstorbenen – zum Tragen kam, immer weniger Berücksichtigung fand. Um die Menschen nicht über Gebühr zu ängstigen, suchten die Behörden das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe oftmals zu verschleiern. So belegten sie die Bestattungspraxis mit Sanktionen, was das Auseinanderbrechen von Ritualketten zur Folge hatte. Beispielsweise durfte kein Trauerläuten mehr stattfinden und Leichenzüge sowie das Tragen von Trauerkleidung – seinerzeit in höheren Gesellschaftsschichten bereits üblich – wurden verboten. Schließlich verkürzten sich Bestattungen zu reinen Massen-Grablegungen, wobei die Tatsache, dass es kaum noch Geistliche sowie freiwillige Leichenträger und Totengräber gab, einen weiteren wichtigen Faktor innerhalb dieser Entwicklung darstellt.

Im 18. Jahrhundert verschwand die Pest endgültig aus Europa. Zwar war ihre Ursache bis dahin noch immer nicht bekannt, gleichwohl trugen die verschiedenen, zu ihrer Bekämpfung angewandten Mittel und Methoden dazu bei, Rückschlüsse aus ihren (Miss-)Erfolgen für eine Risikominimierung zu ziehen. Da weder intensive Frömmigkeitshandlungen noch Waschungen mit Essig oder etwa Räucherungen mit Kräutern und Gewürzen den Durchbruch brachten, blieb es bei Strategien der Abschottung, die weiterentwickelt wurden. Neben den bereits genannten Pesthäusern wurden Quarantänestationen in vielen größeren Hafen- und Handelsstädten eingerichtet sowie Meldepapiere für Schiffe und deren Besatzung eingeführt. Auch Kontakt- und Ausgangs-beschränkungen wurden Einwohnern bei akuter Gefahr auferlegt, was etwa Kirchen-, Markt- oder Festbesuche hinfällig machte. All dies bewirkte zwar nicht die Ausrottung der Seuche, bildete jedoch einen probaten prophylaktischen Maßnahmenkatalog.

Spätestens seit Ende des 19. Jahrhundert der Pesterreger entschlüsselt wurde – ein Bakterium, das durch infiziere Flöhe, aber ebenso durch Tröpfcheninfektion übertragen wird –, und seit 1942 ein pharmazeutischer Wirkstoff (Penicillin/Antibiotikum) bereitsteht, ist die Gefahr einer Pestepidemie oder -pandemie endgültig gebannt.

Bis heute finden sich mannigfaltige Spuren der Pestwellen längst vergangener Zeiten. Innerhalb der Sepulkralkultur lässt sich beispielsweise auf zahlreiche materielle Zeugnisse im offenen Landschaftsraum sowie auf (ehemaligen) Friedhöfen verweisen. Dazu zählen Pestsäulen und Pestkreuze. Bei Pestsäulen handelt es sich um hochaufragende, figürlich aufwändig gestaltete und mit reichem Bildprogramm versehene Denkmäler, die aus Dankbarkeit über das Ende der Seuche gestiftet wurden. Pestsäulen zeigen in der Regel die Dreifaltigkeit (häufig heißen sie auch Dreifaltigkeitssäulen) und die Mutter Gottes. Eine berühmte Pestsäule steht auf dem Straßenzug "Graben" im Wiener Stadtzentrum nahe der Stephanskirche. Sie ist 21 Meter hoch, erinnert an die Epidemie 1679 und wurde 16 Jahre später geweiht. Eine deutlich kleinere Variante bildet das Pestkreuz, das auf Begräbnisplätzen oder in freier Landschaft zu finden ist. In Deutschland gibt es Pestkreuze unter anderem in Lübeck, Trier, Herne und Koblenz. Auch sogenannte Peststeine erinnern an Seuchenzeiten.

Aber auch über die Darbringung von Votiven oder sog. Pestfahnen wurde der Dank bekräftigt. Darüber hinaus finden sich im Bereich der Darstellenden (Volks-)Kunst noch heute zahlreiche Rückverweise darauf, darunter die Oberammergauer Passionsspiele, die auf einem Versprechen nach überwundener Pest im Jahr 1634 beruhen. Indem sie seit dieser Zeit aufgeführt werden – seit 1680 im Rhythmus von 10 Jahren –, wird nicht nur das Gedenken an ein massives lebensbedrohliches Ereignis bewahrt, sondern überdies eine Ahnung von der Hilflosigkeit der damaligen Einwohner im Umgang mit ihm verliehen. All ihre Hoffnung, mit dem Leben davon zu kommen, hatten sie – so die Legende – einzig und allein in ein Passionsgelübde gelegt.

Die Cholera 1892 in Hamburg

In den Hafenstädten an den Meeresküsten und großen Strömen war die die Cholera eine gefürchtete Seuche, die häufig über See- und Handelsverkehr eingeschleppt wurde. So kam es auch in Europa im 19. Jahrhundert zu mehreren Ausbrüchen und Pandemien. Die letzte Cholera-Katastrophe in einer mitteleuropäischen Großstadt betraf Hamburg im August 1892. Sie galt als politischer Skandal, da die ersten Ansteckungsfälle vertuscht wurden, um Quarantänemaßnahmen für den wirtschaftlich bedeutsamen Hafen zu vermeiden. Verbreitet hatte sich die Epidemie durch unfiltiertes Elbwasser und unzureichende hygienische Verhältnisse in den Armenvierteln der Stadt. Über 8 600 Tote wurden mit Fuhrwerken auf den gerade einmal 15 Jahre bestehenden Ohlsdorfer Friedhof weit draußen vor den Toren der Stadt gebracht. Sie wurden in einem Gemeinschaftsfeld ohne namentliche Kennzeichnung bestattet. Inzwischen erinnert auf dem Friedhof ein Denkmal an diese Katastrophe.

In Hamburg hatte die Cholera-Epidemie noch weitere konkrete Auswirkungen auf die Geschichte der Bestattungs- und Friedhofskultur. Die hygienischen Probleme – nicht zuletzt bei der Beisetzung der Tausende von Todesopfern – waren Anlass für den Senat, die Einführung der Feuerbestattung zu genehmigen. In Hamburg gab es bereits seit 1891 ein betriebsfertiges Krematorium, aber der Senat wollte aus diplomatischer Rücksicht auf den mächtigen Nachbarstaat Preußen die Inbetriebnahme zunächst nicht billigen (in Preußen wurde die Feuerbestattung erst 1911 gesetzlich zugelassen). Nun aber konnte im Hamburger Krematorium noch im Jahr der Choleraepidemie – genauer gesagt: am 19. November 1892 – die erste Einäscherung stattfinden. Übrigens gibt es auch in Lübeck einen Zusammenhang zwischen Seuchenausbruch und Bestattungskultur: Der erste außerstädtische Friedhof wurde nach einer dortigen Choleraepidemie 1832 "vor dem Burgtor" angelegt, also der heutige Burgtor-Friedhof.

Spanische Grippe

Die Spanische Grippe kann als eine nahezu vergessene Pandemie bezeichnet werden, und dies obwohl sie in einem Zeitraum von lediglich zwei Jahren weltweit rund 50 Mio Todesopfer forderte. Dass sie im allgemeinen Geschichtsbewusstsein heutiger Generationen eher ein Schattendasein fristet – und somit nicht zum Inbegriff einer Seuche geworden ist –, hat mehrere Gründe. Diese waren schon damals, als sie über die Menschen hereinbrach, virulent. Dazu gehört, dass ihr Ausbruch in das Jahr 1918 und damit in die Zeit des Ersten Weltkriegs fiel. Ihren Ausgang nahm sie vermutlich in den USA, von wo sie den Weg nach Europa durch Truppenverlegungen der US-Army fand.

Da sich die öffentlichen Nachrichten auf das Kriegsgeschehen konzentrierten und die mediale Berichterstattung in den kriegführenden Staaten unter Zensur stand, waren Meldungen über eine Grippewelle zunächst rar. Anders verhielt es sich im nicht am Krieg beteiligten Spanien. Das Land hatte ebenfalls viele Todesfälle nach grippeartigen Symptomen zu beklagen – und berichtete darüber. Dies machte aus der rasch um sich greifenden Krankheit die sog. Spanische Grippe.

Die Fatalität im Umgang mit ihr bestand insbesondere darin, dass sich die Weltgemeinschaft durch den Krieg bereits in einer Krise befand, die nicht "nur" die Kampfhandlungen und der massenhafte Tod in den Schützengräben herbeiführten, sondern auch die zulasten der Zivilbevölkerung gehenden Kollateralschäden (z.B. Unsicherheit, Angst, Hunger, mangelnde Hygiene, Flucht). Obwohl derartige Umstände die Infektanfälligkeit erhöhen, wurden interne Meldungen über die Häufung von Todesfällen infolge grippeähnlicher Erkrankungen von staatlicher und militärischer Seite ignoriert bzw. weitgehend unter Verschluss gehalten. Die Zivilbevölkerung sollte nicht verunsichert und der Kampfgeist der Einsatztruppen keinesfalls geschwächt werden.

Bald ließ sich die tödliche Gefahr jedoch nicht mehr verkennen und viele Länder ergriffen die einschlägigen drastischen Schutzmaßnahmen (Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Quarantäneverhängungen, Bereitstellung von Isolierstationen in Krankenhäusern etc.). Die steigende Zahl der Toten brachte die Bestattungsunternehmer an ihre Belastungsgrenze. Eine unmittelbare Beisetzung mit einer Überführung vom Wohnhaus des Verstorbenen konnte zudem nicht mehr gewährleistetet werden. Stattdessen wurden die Grippetoten direkt in die Leichenhäuser auf den Friedhöfen verbracht und dort "zwischengelagert". Ähnlich verhielt es sich in München, wo Friedhöfe wegen des großen Andrangs geschlossen werden mussten und der Magistrat der Stadt Gelder "zur Anschaffung weiterer Leichenfrauen" genehmigte.

Besonders dramatisch war die Lage der Soldaten an der Front. Schutzmaßnahmen und eine adäquate Versorgung waren im Kampfgeschehen völlig unmöglich, weshalb es viele fiebernde Soldaten nicht einmal mehr ins Lazarett schafften. Auch die deutsche Armee war durch die Spanische Grippe stark geschwächt, was ihre finale Niederlage zusätzlich begünstigt haben mag. Im Sommer 1919 ebbte die Pandemie endgültig ab und schien unmittelbar darauf ebenso aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein zu schwinden. Dies zeigt sich schon daran, dass es kaum kulturelle Zeugnisse gibt bzw. erschaffen wurden, die im Zeichen des öffentlichen Gedenkens an die vielen Schicksale dieser Pandemie stehen.

Dass dieses gesellschaftliche Ereignis kaum Eingang in die kulturelle Praxis und zunächst auch nicht in die Geschichtsbücher gefunden hat, liegt unter anderem in der Diffusität begründet, mit der sich die Spanische Grippe den Menschen offenbart hat – ihr Erreger war unbekannt, es gab kein Heilmittel, entsprechend glich diese Influenza einem "Gespenst". Hinzu kommt, dass der mehrjährige Krieg die gesellschaftliche Primärkrise war, die am Ende mit 20 Millionen Toten und 21 Millionen Verletzten schwer zu Buche schlug. Darüber hinaus hatte der Erste Weltkrieg auch unter der Zivilbevölkerung großes Leid und Elend verursacht, das für viele zu einem lebenslänglichen Trauma erwuchs. Bedenkt man nun, dass die Spanische Grippe lange unter dem Nimbus der Geheimhaltung und Nichtinformation stand und sich in einer Zeit ausbreitete, als Tod und Leid das Leben der Menschen ohnehin dominierten, wurde diese Pandemie sozusagen ihrer strukturellen Voraussetzungen beraubt, die sie in das kollektive Gedächtnis hätten integrieren können.

AIDS und eine neue Erinnerungskultur

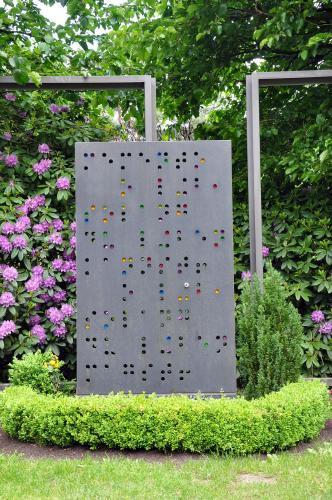

Die Katastrophe AIDS hat den Tod im Alltag vieler, gerade junger Menschen präsent werden lassen. Wohl deshalb ist der Umgang mit Sterben und Tod unter AIDS-Kranken und Homosexuellen von besonderer Anteilnahme, ja Solidarität geprägt. Zugleich wird mit neuen Formen von Bestattung und Trauer experimentiert. Die AIDS-Szene zählt seit den 1990er-Jahren zu den wichtigsten Katalysatoren eines anderen Umgangs mit dem Tod. Damals wurden vor allem auf großstädtischen Friedhöfen AIDS-Gemeinschaftsgrabstätten angelegt, so 1995 in Hamburg. Parallel entstanden neuartige Formen des Totengedenkens: In den USA wurden im Rahmen des "Names Projects" die Namen von AIDS-Toten auf sogenannten Quilts verewigt - jeweils 90 x 180 cm großen, individuell gestalteten Trauer-Stoffbahnen. "Namen und Steine" hießen die Erinnerungsorte des Künstlers Tom Fecht, der auch ein AIDS-Mahnmal auf dem Peterskirchhof in Frankfurt/Main gestaltete. Diese Orte sind Ausdruck einer neuartigen Humanität und Solidarität für jene, denen die gesellschaftliche Diskriminierung das Sterben nicht gerade erleichtert hatte.

Corona – und dann...?

Der seuchengeschichtliche Abriss lässt zahlreiche Aspekte in Erscheinung treten, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie deutliche Parallelen aufweisen. Nahezu identisch ist der Kanon an Schutzmaßnahmen, der wesentlich auf Kontaktvermeidungsstrategien beruht – in der übergeordneten Folge, die kulturelle Identität, die sich unter anderem aus gemeinschaftsstiftenden Handlungsmodi und Traditionen ableitet, in ihren Grundfesten zu erschüttern. Davon war immer auch schon die Sepulkralkultur betroffen.

So finden die katastrophalen Auswirkungen von Pandemien oftmals in (infra-)strukturellen Modifikationen ihren Niederschlag – mitunter verändert der ‚Friedhof‘ sein Gesicht, indem er aus der Not heraus "neu" angelegt werden muss und in bisweilen weit abgelegenen Massengräbern aufgeht. Dies war schon zu Pestzeiten so, und auch im Zuge der Spanischen Grippe blieb vielen Ländern, die es besonders hart getroffen hatte (z.B. USA), keine andere Möglichkeit, dem Mangel an Särgen sowie dem enormen Aufkommen an Toten in den Leichenhäusern mit dem Ausheben von Massengräbern zu begegnen. Die gegenwärtige Gesellschaft wird derzeit sogar Zeuge dieser Praxis, denn die coronabezogene Medienberichterstattung sowie die digitalen Medien lassen uns dabei zusehen, wie etwa auf der Manhattan vorgelagerten Insel Hard Island ein solcher Massenbegräbnisplatz entsteht. Diese geradezu hautnahe Erfahrung erschüttert, weil das Konglomerat aus Grablegungsart und Örtlichkeit zu Lasten eines allgemeinen Verständnisses von Pietät geht.

Die sepulkrale Katastrophe besteht zudem in einer sozio-psychologischen Komponente. So müssen Bestattungen in Pandemie-Zeiten vielfach als "stille" Bestattungen durchgeführt werden – die Zahl teilnehmender Angehöriger ist (behördlich) limitiert oder im schlimmsten Fall wird aus Angst und Vorsicht von einer Teilnahme gänzlich Abstand genommen. Damit wird das Ritual der Bestattung im Hinblick auf seine soziale Funktion – die gemeinschaftliche Bewältigung einer durch einen Todesfall erlittenen Krise – ad absurdum geführt. Dies birgt nicht zuletzt nachteilige Folgen für den weiteren Trauerprozess und die persönliche Verlustbewältigung.

Literatur:

- Albrecht, Jörg: Als die Welt im Fieber lag. FAZ 06.03.2018, unter: https://www.faz.net/aktuell/wissen/spanische-grippe-wie-eine-epidemie-g… [Stand: 18.06.2020].

- Evans, Richard: Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-1910, Reinbek 1990

- Sturmflut, Tod und maritime Mentalität an der Nordseeküste. In: Norbert Fischer u.a. (Hrsg.): Land am Meer. Die Küsten von Nord- und Ostsee. Hamburg 2009, S. 79-83

- Jacobsen, Jens: Schatten des Todes. Die Geschichte der Seuchen. Darmstadt/Mainz 2012.

- Meier, Mischa (Hg.): Pest. Die Geschichte eines Menschheitstraumas. Stuttgart 2005.

- Naphy, William/Spicer, Andrew: Der schwarze Tod. Die Pest in Europa. Essen 2006.

- Stankiewitz, Karl: Schwarze Tage. Das Münchner Katastrophenbuch. München 2006.

- Vögele, Jörg/Spanier, Lisa: Stadt, Krankheit und Tod. Zur Entwicklung der Sterblichkeit in historischer Per-spektive. In Hülsen Esch, Andrea von/Westermann-Angerhausen, Hiltrud (Hg.): Zum Sterben schön. Alter, Totentanz und Sterbekunst von 1500 bis heute. Regensburg 2006, S. 211-226.

- O. A.: "Das grüne Gespenst" (Pressemappe der Kölner Stadtverwaltung); zit. nach: Lorenz, Victoria D.: Die Spanische Grippe von 1918/1919 in Köln: Darstellung durch die Kölner Presse und die Kölner Behörden. Köln 2011, unter:

Redaktionelle Anmerkung: Der vorliegende Text ist eine gekürzte und bearbeitete Fassung eines Aufsatzes, der in der Zeitschrift "Friedhof und Denkmal" 2020, Heft 3, S. 6-13, erstmals erschien.

Fotos: Sylvina Zander (1), Norbert Fischer (2-4)